No puedo recordar con qué soñaba. Sé que en general eran sueños sobre la esperanza. Ilusiones de futuro. Ese tipo de cosas.

Posiblemente por una cuestión de edad, no suelo celebrar Halloween sino la Víspera de Todos los Santos. Vamos, que soy más de comer castañas y panellets que de hacer lámparas con calabazas vacías, será por no dar caramelos a las criaturas, por su propio bien; sé de buena tinta que sus disfraces no les van a proteger de la caries. O tal vez es porque no soy una fan del género de terror o, debería aclarar, del terror tal y como se entiende hoy en día. Mi tope máximo de tolerancia está en el horror de las películas de la Hammer de los 60-70, lo que ha venido después me inspira más asquete que miedo. Si quiero ver casquería, ¿para qué gastarme dinero en la entrada del cine cuando puedo ir al mercado y ver menudillos en 3D y Odorama? Lo mío es el terror en blanco y negro: sólo de pensar en Boris Karloff inclinándose mientras invoca el espíritu de su amada, muerta siglos atrás, me hace dar vueltas en la cama un buen rato hasta que puedo coger el sueño, «Ankh-es-en-amon… Ankh-es-en-amon… Ankh-es-en-amon…».

Posiblemente por una cuestión de edad, no suelo celebrar Halloween sino la Víspera de Todos los Santos. Vamos, que soy más de comer castañas y panellets que de hacer lámparas con calabazas vacías, será por no dar caramelos a las criaturas, por su propio bien; sé de buena tinta que sus disfraces no les van a proteger de la caries. O tal vez es porque no soy una fan del género de terror o, debería aclarar, del terror tal y como se entiende hoy en día. Mi tope máximo de tolerancia está en el horror de las películas de la Hammer de los 60-70, lo que ha venido después me inspira más asquete que miedo. Si quiero ver casquería, ¿para qué gastarme dinero en la entrada del cine cuando puedo ir al mercado y ver menudillos en 3D y Odorama? Lo mío es el terror en blanco y negro: sólo de pensar en Boris Karloff inclinándose mientras invoca el espíritu de su amada, muerta siglos atrás, me hace dar vueltas en la cama un buen rato hasta que puedo coger el sueño, «Ankh-es-en-amon… Ankh-es-en-amon… Ankh-es-en-amon…».

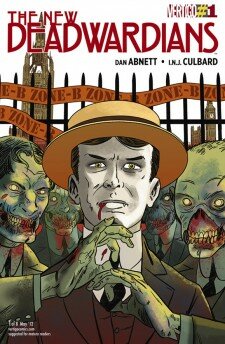

Otro motivo es que los personajes de terror clásicos han sufrido en los últimos años puestas al día que no me acaban de convencer, así que cuando vi el planteamiento de The New Deadwardians (Vértigo, 2012)[1] de Dan Abnett y Ian Culbard, con vampiros y zombis en un Imperio Británico post-Steampunk, no lo tenía muy claro: pensaba que sería más de lo mismo con unos conceptos que están francamente sobreutilizados a estas alturas. Por suerte, estos muertos eduardianos son criaturas que se escapan del tópico y que protagonizan una intrigante historia policiaca con ribetes de horror esotérico.

El punto cero sobre el que gravita el relato es el año 1861: Victoria Regina pierde a su amado consorte, Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha; en el Pacífico el terremoto de Sumatra y el consiguiente tsunami devastan la zona; surge la plaga de los Restless, zombis que arrasan con todo a su paso, y que ni siquiera el ejercito de Su Graciosa Majestad es capaz de contener. Como último recurso, el alto mando toma la decisión de practicar La Cura a sus oficiales para combatir las hordas de muertos vivientes con más eficacia.

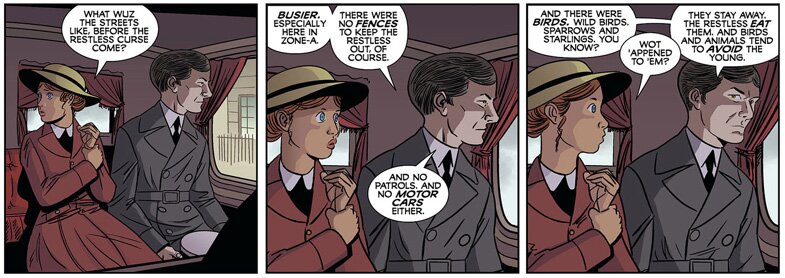

En 1910, la guerra es ya un lejano recuerdo. El Imperio subsiste aunque sus clases sociales han sufrido, digamos, unas ligeras modificaciones. Por ejemplo, los mejores barrios de Londres constituyen la Zona A, en la que viven las clases altas y sus servidores: muchos miembros de la clase alta han sido sometidos a La Cura y se han convertido en los Young, vampiros. En la Zona B viven los Bright, los simples humanos de clase trabajadora. Alrededor de todos ellos hay un cinturón fuertemente amurallado que los separa a todos de la Zona D, la zona muerta, donde los Restless se amontonan alrededor, oliendo a los suculentos vivos que habitán tras su protección. Tanto los habitantes de la zona A como la B viven en perpetua vigilancia y por la noche se encierran a cal y canto en sus moradas, pues no es infrecuente que alguno de los Restless llegue a sortear el cinturón de tanto en tanto. Más allá de Londres, aislados en sus mansiones, los Young terratenientes han abandonado la caza del zorro por la caza del zombi.

Nos sometimos a la cura por el imperio, George. Nadie la quería. A nadie le gustaba. Los malditos Restless nos estaban comiendo vivos.

El protagonista de la historia es uno de los Young, el inspector jefe George Suttle, veterano de la Guerra Memorial contra la plaga zombi. George, como muchos oficiales de aquella guerra, fue convertido en vampiro por órdenes superiores: en su condición de no-muertos, los soldados Young no eran percibidos por los Restless, con lo cual eran el arma más eficiente del ejército para combatirlos. La consecuencia de su obediencia es la vida eterna, pero una eternidad ordenada e insípida. Suttle se aferra a sus antiguos hábitos, como permanecer en la cama por las noches pese a que le resulta imposible dormir. Como muchos de su especie y clase, mantiene a raya sus impulsos vampíricos con transfusiones regulares y se lija los dientes para mantener el crecimiento de los colmillos a raya. Suttle vive con sus criados y su madre, una arrugada anciana que compensa la ausencia de momias en el relato, y que ignora aquello en lo que se ha convertido su hijo. Contraviniendo los tópicos conocidos sobre los chupasangres, Suttle lleva una cruz bajo su impecable cuello almidonado y puede salir a la calle de día, «la luz solar» dice «no supone ningún problema, siempre que uno use pasta de zinc y lleve un sombrero. Y esto último es simplemente cuestión de buena crianza.»

El inspector jefe Suttle és el último oficial de la Policía Metropolitana que sigue en el departamento de homicidios, una sección poco activa en un mundo en el que los muertos, de una manera u otra, no acaban de serlo, y que de repente se activa con un caso intrigante: un cadaver hallado en la orilla del Támesis, frente al Parlamento, que luce en su cuerpo marcas que semejan un símbolo esotérico. Lo más sorprendente es que el muerto es un Young y, sin embargo, no ha muerto de ninguna de las tres maneras con las que se puede eliminar a un vampiro (estaca, decapitación o incineración). Para complicarlo todo más, el difunto resulta ser un Lord.

Lo que los Bright no aciertan a entender, Lady Celia, es que es precisamente el apetito lo que da propósito a sus vidas. Es el hambre de conocimientos, esa ansia por crecer y vivir, la que les motiva. Cuando tomas La Cura, con ella desaparecen tu apetencias. La finalidad misma de la vida se desvanece en el momento en el que te es concedida toda una eternidad para vivir.

Suttle se enfrenta a un caso de inesperadas ramificaciones en el que ni siquiera le cuadran los sospechosos: El hijo del Lord que por fín podrá heredar de un padre inmortal; la hija, una sufragista que defiende, contra la voluntad de su padre, el derecho a que las mujeres solteras puedan someterse también a La Cura; el mayordomo del difunto, un Bright que se dejaba morder por el amo; un elusivo artista con afición por lo oculto, compañero de correrías de Su difunta Señoría. La investigación lleva al inspector al submundo en el que los Young, huyendo de una vida sin sensaciones, buscan experiencias extremas que les recuerden una vida pasada en la que podían sentir. George Suttle se siente estimulado por el caso, y se da cuenta de que quiere volver a sentirse vivo.

¡Bowers, sosiéguese, por Júpiter!

Dan Abnett firma un guión ameno y lleno de giros inesperados, con un humor muy socarrón al circunspecto estilo británico y una equilibrada combinación de acción e instrospección. Crea un compacto mundo alternativo post-victoriano, con elementos de lo fantástico como metáfora de la lucha de clases. Los diálogos caracterizan a la perfección a cada uno de los personajes de su nutrido reparto: su oficio, su carácter, su clase social; como en la tradición teatral inglesa, los acentos y el vocabulario tienen una importancia capital. Ian Culbard dibuja más a la manera europea que a la americana, con un estilo muy elegante de linea clara que en cierta manera me ha recordado el de Floc’h (tal vez por su ambientación retro), aunque más suelto y no tan deudor de Hergé: Su George Suttle es un personaje con la agilidad física y la impavidez expresiva de Buster Keaton, a quien Culbard puede iluminar la expresión con un sutíl alargamiento de las comisuras. Guionista y dibujante crean un universo en el que el lector se sumerge con facilidad y lamenta abandonar una vez acabada la historia: Pese a ser concebida como historia autoconclusiva, no me importaría que Abnett y Culbard se decidieran a retomar las aventuras del inspector jefe vampiro y su acompañante, el irónico agente Burrows, en un futuro próximo.

[1] El cómic se publicó originalmente en 8 entregas en grapa, siendo recopilado en un volumen en 2013.