Siendo un niño de los ochenta —algo que en muchos despierta nostalgia cuando quizá debería dar un poco de pena viendo lo que tienen los niños de hoy— era un apasionado del baloncesto que jugaba con los mayores. Aún no estaba desarrollado y con mi uno cincuenta y tantos y un considerable tonelaje u obesidad mórbida producto de la ingesta masiva de galletas Príncipe (doradas al huevo), solía jugar con gente que me sacaba literalmente la cabeza cuando no la cabeza, pescuezo y una buena porción del tronco. Para contrarrestar mi falta de velocidad, salto, resistencia, coordinación y reflejos (era quizá el antónimo de prodigio físico), y empeñado en superar a mis rivales, desarrollé una creatividad que aún hoy me sorprende, como si aquello le hubiera pasado a otro. Quizá lo que puedo llamar mi mayor obra de arte fue un tiro que hacía al entrar en la zona con la rapidez de una tortuga borracha, lo que daba tiempo a los contrarios mucho más altos, rápidos y fuertes a rodearme y salivar con un más que previsible tapón. En ese momento llevaba con mi mano derecha el balón al sobaco izquierdo, y lanzaba por debajo de él, sin ni siquiera mirar al aro. El balón entraba siempre tras describir una parábola que de ser estudiada por un erudito de las matemáticas hubiera supuesto con seguridad un problema irresoluble reflejado en una ecuación indescifrable. Nunca supe como lo hacía, pues sólo podía salir en el momento de estar acorralado. Si lo ensayaba en un entrenamiento jamás conseguía ni comprender la mecánica, ni empezar el movimiento. Creatividad de supervivencia en estado puro. Intuición al servicio del instinto. Algo así. También desarrollé en aquellos días el triple mirando al tendido y sin casi saltar (el rival creía que iba a pasarle a un compañero) y el super sky-hook entrando a canasta, un gancho bombeado en carrera para sortear a los más altos, ya que una bandeja hubiera supuesto de nuevo el tapón. Recuerdo con orgullo el mote que me pusieron en aquellos días de gloria, quizá era una mierda de mote, de acuerdo, o puede que el peor mote que le han puesto a alguien, pero demonios, era mi mote: monstruo baloncestístico (pronúnciese mostro). Qué pasa. Cuidadito, no quiero risas. Mons-truo ba-lon-ces-tís-ti-co. Que cuidadito con las risas digo. Un poco de jijijí vale pero esto ya es recochineo. Curiosamente, cuando me desarrollé y fruto de la dieta y las pesas obtuve un cuerpo atlético y saltarín capaz de superar a los demás sin necesidad de estas locuras, las canastas de ensueño se terminaron. ¿Qué enseñanza podemos extraer de todo esto? Que si el hambre aguza el ingenio, un régimen hipercalórico y rico en bollos y sopones de miga gigantes en cualquier tipo de salsa aumenta la imaginación ante la canasta. ¡Ah, paradojas de la existencia!

Siendo un niño de los ochenta —algo que en muchos despierta nostalgia cuando quizá debería dar un poco de pena viendo lo que tienen los niños de hoy— era un apasionado del baloncesto que jugaba con los mayores. Aún no estaba desarrollado y con mi uno cincuenta y tantos y un considerable tonelaje u obesidad mórbida producto de la ingesta masiva de galletas Príncipe (doradas al huevo), solía jugar con gente que me sacaba literalmente la cabeza cuando no la cabeza, pescuezo y una buena porción del tronco. Para contrarrestar mi falta de velocidad, salto, resistencia, coordinación y reflejos (era quizá el antónimo de prodigio físico), y empeñado en superar a mis rivales, desarrollé una creatividad que aún hoy me sorprende, como si aquello le hubiera pasado a otro. Quizá lo que puedo llamar mi mayor obra de arte fue un tiro que hacía al entrar en la zona con la rapidez de una tortuga borracha, lo que daba tiempo a los contrarios mucho más altos, rápidos y fuertes a rodearme y salivar con un más que previsible tapón. En ese momento llevaba con mi mano derecha el balón al sobaco izquierdo, y lanzaba por debajo de él, sin ni siquiera mirar al aro. El balón entraba siempre tras describir una parábola que de ser estudiada por un erudito de las matemáticas hubiera supuesto con seguridad un problema irresoluble reflejado en una ecuación indescifrable. Nunca supe como lo hacía, pues sólo podía salir en el momento de estar acorralado. Si lo ensayaba en un entrenamiento jamás conseguía ni comprender la mecánica, ni empezar el movimiento. Creatividad de supervivencia en estado puro. Intuición al servicio del instinto. Algo así. También desarrollé en aquellos días el triple mirando al tendido y sin casi saltar (el rival creía que iba a pasarle a un compañero) y el super sky-hook entrando a canasta, un gancho bombeado en carrera para sortear a los más altos, ya que una bandeja hubiera supuesto de nuevo el tapón. Recuerdo con orgullo el mote que me pusieron en aquellos días de gloria, quizá era una mierda de mote, de acuerdo, o puede que el peor mote que le han puesto a alguien, pero demonios, era mi mote: monstruo baloncestístico (pronúnciese mostro). Qué pasa. Cuidadito, no quiero risas. Mons-truo ba-lon-ces-tís-ti-co. Que cuidadito con las risas digo. Un poco de jijijí vale pero esto ya es recochineo. Curiosamente, cuando me desarrollé y fruto de la dieta y las pesas obtuve un cuerpo atlético y saltarín capaz de superar a los demás sin necesidad de estas locuras, las canastas de ensueño se terminaron. ¿Qué enseñanza podemos extraer de todo esto? Que si el hambre aguza el ingenio, un régimen hipercalórico y rico en bollos y sopones de miga gigantes en cualquier tipo de salsa aumenta la imaginación ante la canasta. ¡Ah, paradojas de la existencia!

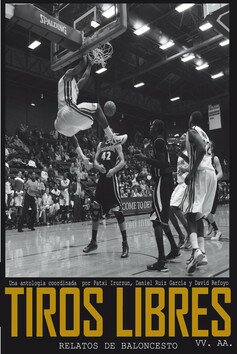

Sirvan estas patéticas anécdotas como mi granito de arena a las historias de baloncesto que aparecen en Tiros Libres (Editorial Lupercalia), un conjunto de relatos sobre el deporte rey. El deporte rey en Lituania. Y el que debería ser el deporte rey el cualquier lugar civilizado. Su introducción El tapón de Vrancovic a Montero o la necesidad de asimilar el baloncesto en la literatura española actual resulta una magnífica antesala. En este prólogo, los coordinadores de la obra —David Refoyo, Daniel Ruiz y Patxi Izurzun— analizan brevemente la (se puede decir que inexistente) aparición del baloncesto en la ficción literaria del país; los escritores españoles se han animado a escribir obras centradas en el deporte desde hace bien poco en comparación con la tradición anglosajona, donde es mucho más frecuente (no digamos ya en el cine). En España, la barrera entre creación artística y deporte parece más grande y sólida que en otros lugares. Es algo que se va rompiendo poco a poco y a lo que puede contribuir este Tiros Libres.

Lew Alcindor Kareem Abdul-Jabbar UCLA por New York World-Telegram and the Sun staff photographer – Library of Congress Prints and Photographs Division. New York World-Telegram and the Sun Newspaper Photograph Collection.

Los 18 relatos que aparecen responden a temas y estilos de todo tipo, también a autores de escuelas y edades muy distintas. Cuenta con la guinda de un cuento escrito por el mítico base Juan Antonio Corbalán y empieza con un plato fuerte, un relato de Ana Pérez Cañamares relacionado con uno de los momentos más duros e impactantes del baloncesto español, la muerte en accidente automovilístico de Fernando Martín (suceso que marcó a muchos niños, jóvenes y aficionados en general de entonces), que fue vivido como una especie de tragedia nacional y que dejó imágenes para el recuerdo (la capilla ardiente en el pabellón del Real Madrid, las lágrimas de su eterno rival del Barcelona Audey Norris, el inicio del partido de recopa de Europa contra el Paok de Salónica unas horas después del entierro, con la silla de Martín vacía y los rivales dejando en el asiento ramos de flores).

Y entre uno y otro tenemos aproximaciones al género negro basadas en la final olímpica de Munich 72, historias de ciencia-ficción donde aparece el inventor del baloncesto, James Naismith, relatos humorísticos, otros muy duros donde se trata el abuso a niños o la marginación en barrios pobres con gran presencia de la droga, algunos de corte experimental en incluso varios relatos con el amor como protagonista. Hasta podemos asistir a una pequeña fiesta en el Cielo, donde Díaz Miguel o Gomelski toman unos tragos con Chavela Vargas y Hugo Chávez. En general se trata de un grupo variado que muestra que el baloncesto -un juego táctico donde siempre hay un ganador y un perdedor, con gran presencia callejera y cuya dinámica puede ser verdaderamente artística en ocasiones si el jugador es mágico-, puede ser un filón inagotable para la literatura y un tema donde enhebrar cualquier tipo de género o tono.

Tiros Libres quizá sea modesto en su título, pues supone en este sentido un mate o un lanzamiento triple sobre la bocina, como diría un comentarista deportivo con el habitual mal uso de las preposiciones. Seguramente ese comentarista diría con impostada solemnidad: Nos encontramos ante el primer minuto de juego de un partido pendiente en la literatura española.