Su alma estaba ahí, como una pértiga que se balancea entre una vida desdichada y la certeza de la muerte. Yo creo que no anhelaba la muerte. Yo creo que anhelaba otra vida.

Mis referentes culturales sobre la manía depresiva, conocida también por el más suave pero descriptivo término de enfermedad bipolar, son gente como Oscar Levant o Jeremy Brett. Levant escribió una descarnada autobiografía en la que los horrores de los tratamientos psiquátricos de su tiempo pasaban por el filtro de su potente sarcasmo, convirtiendo su infierno personal en una tragicomedia en la que él relataba sus vicisitudes con sonrisa cansada pero burlona. La psique de Brett, pese a la enfermedad, alumbró la que posíblemente es la más perfecta encarnación de Sherlock Holmes [1] de la que tengo constancia. Tengo claro que ambos hombres brillaron en sus campos no gracias a sino a pesar de una enfermedad que destroza el alma.

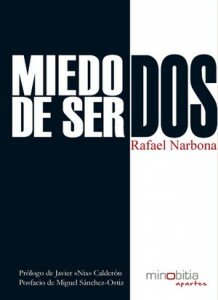

Rafael Narbona ha decidido recrear, en Miedo de ser dos, (Minobitia, 2013), su experiencia como sufriente del mal bipolar en un relato que alterna y combina un itinerario a traves de una saga familiar con la evolución de la enfermedad y su tratamiento. Al contrario que con Levant, aquí no hay mordacidad que en cierto modo aligere la situación, el autor se ciñe a reflejar el dolor causado por el mal, sin hacer concesiones; aunque en la descripción del desarrollo de la enfermedad también se ofrece una ventana de esperanza: es posible sobrellevar la enfermedad con el tratamiento adecuado y un entorno que te ofrezca calidez y apoyo, aun cuando el camino no sea fácil y esté lleno de tropiezos. En la parte centrada en la crónica familiar produce una cierta desazón ver cómo los miembros de un clan de carácter sensible y proceder recto son derrotados por las calamidades de la Guerra Civil, una predisposición biológica a sufrir problemas mentales y el abismo intergeneracional.

Han pasado más de treinta años y sigo pensando que Lacan es un cretino.

El protagonista se educa en la represiva escuela primaria tardofranquista, más preocupada en adoctrinar a reglazos que en educar, para luego convertirse en un adolescente con escapadas al lado oscuro, en una serie de peripecias en las que Antoine Doinel se encuentra con el mundo quinqui de Perros Callejeros. También refleja la universidad de los 80, en las que las horas de clase se alternan con asistencia a conciertos de grupos de la Movida, tan efervescente como inconsistente. La experiencia escolar y universitaria del autor le inclinarán hacia el magisterio, en el cual optará por no ser un funcionario apático sino alguien que marque una diferencia para sus alumnos. El autor se posiciona claramente a favor de una educación humanista dedicada a formar personas, en contra de la tendencia creciente hacia la educación con finalidad fríamente utilitarista, orientada a un concepto de productividad que obvia el factor humano, interesada solo en crear dientes que encajen perfectamente en el engranaje.

Relatando el viacrucis de la enfermedad bipolar, queda clara la preferencia del autor por los médicos que tratan al paciente con empatía y que no se olvidan de que delante suyo tienen a un ser humano. En el relato, los psiquiatras y psicólogos que tratan al enfermo como un objeto que ha de acoplarse a su dogma particular no son retratados con cariño: van desde el prestigioso médico que considera al afectado como un degenerado que no sigue los principios del glorioso Movimiento, al Lacaniano que en vez de curación hunde al doliente aún más en la miseria. El espíritu del protagonista parece cicatrizar mejor cuando le rodean madres reparadoras, vestigio de una infancia escasa en efusiones de cariño.

Un hombre bueno a veces pasa desapercibido, pero su grandeza es como un mar tranquilo que vigila sus aguas para evitar la muerte de los bañistas. Un hombre bueno es un hombre sencillo, que acepta la incomprensión y el menosprecio porque su conciencia le impide mirar hacia otro lado.

Quizás el episodio que, en mi opinión, resume el espíritu del libro es el que relata la adopción de un pequeño autillo hallado al pie de un árbol, un pollito destinado a ser un ave de presa, absolutamente indefenso en tanto que cría caída del nido. El protagonista y varios de sus allegados tienen esa característica de las criaturas inocentes abandonadas por la gracia, inadaptados, abandonados, dejados de lado por cualquiera que sea la corriente dominante. «Si no tengo amor, no soy nada» decía el apóstol, y esa es la propuesta de Narbona, la señal que marca el camino, si no a la curación, al menos a alcanzar una vida en la que conocer, incluso, pequeños momentos de felicidad que nos mantienen a flote. Es tender lazos, crear una familia, si no de sangre, de afectos, en la que los repudiados y los heridos se unan para sostenerse y crear su propio refugio, un pequeño paraíso del que ningún destino inmisericorde te podrá expulsar.

Nota:

[1] Con permiso de otros excelentes actores que han interpretado al detective de Baker Street, y en especial Basil Rathbone, su más perfecta encarnación hollywoodense, afirmo que Jeremy Brett, en la serie producida por Granada Television, es la más perfecta encarnación de Holmes que ha existido jamás (aunque bueno, fuera del canon soy una vulgar cumberbitch más).