A los treinta y pico años, poco antes de casarse por segunda vez—en aquella ocasión con un hombre rico y digno de confianza—, cuando estaba en su mejor momento y a punto de entrar en la etapa más prometedora de su vida, Beatrice Trueblood se quedó completamente sorda de la noche a la mañana[1].

A veces, la literatura da miedo. Te asomas a un libro y allí están todos los demonios que rondan al ser humano desde tiempos inmemoriales; te enseñan su rostro, aterrorizados, también amenazadores, desafiantes, desde el mismísimo infierno, que estaba justo ahí, ahora te das cuenta, al verlos, agazapados, a la espera solo de que alguien con el oficio de Jean Stafford los despierte, les haga salir a la superficie para que te miren a la cara y te devuelvan tu propio reflejo: «No soy yo, eres tú».

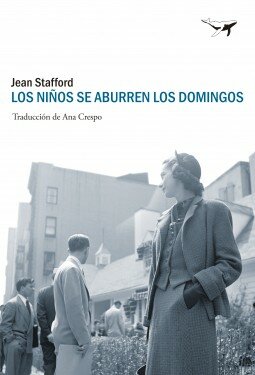

Prosa efectista aparte, en fin —que me tienen por cierto que perdonar, no me miren así, condesciendan un poco, caray—, Los niños se aburren los domingos (Sajalín, 2014) es un libro tremendo, apabullante. De verdad, tal cual se lo cuento. Lo escribió Stafford (Covina, 1915 – Nueva York, 1979) hacia la mitad[2] del siglo pasado. Es una selección de sus mejores relatos, al decir de sus editores; publicados en revistas de cierto prestigio y renombre (The New Yorker, Vogue, Harper’s Bazaar, leo en la solapa). Le dieron el Pulitzer, de hecho, en 1970 por la compilación The collected Stories of Jean Stafford[3].Es decir, no voy a descubrirles yo la pólvora; nos la descubre Sajalín ahora a los que tenemos la muy mala costumbre de leer solo en castellano.

Prosa efectista aparte, en fin —que me tienen por cierto que perdonar, no me miren así, condesciendan un poco, caray—, Los niños se aburren los domingos (Sajalín, 2014) es un libro tremendo, apabullante. De verdad, tal cual se lo cuento. Lo escribió Stafford (Covina, 1915 – Nueva York, 1979) hacia la mitad[2] del siglo pasado. Es una selección de sus mejores relatos, al decir de sus editores; publicados en revistas de cierto prestigio y renombre (The New Yorker, Vogue, Harper’s Bazaar, leo en la solapa). Le dieron el Pulitzer, de hecho, en 1970 por la compilación The collected Stories of Jean Stafford[3].Es decir, no voy a descubrirles yo la pólvora; nos la descubre Sajalín ahora a los que tenemos la muy mala costumbre de leer solo en castellano.

Pero enseguida el incongruente optimismo de la canción la volvió a sacar momentáneamente de la abstracción:

Just remember this

Life is no abyss,

Somewhere you’ll find the blue bird of happiness.

Esta canción suena en uno de los cuentos; la baila —o algo así— una anciana discapacitada. Y es aterrador: «Todos los movimientos se producían a diferentes velocidades: era como estar mirando un autómata averiado (…). Se diría que aquel rostro genérico no era más que un inteligente armazón para sostener los promontorios, los orificios y los adornos de la cara, puesto que no reflejaba ningún tipo de conocimiento ni de experiencia; el único rasgo que lo caracterizaba era el de una absoluta y monstruosa pobreza». Y es así en cada uno de los relatos. Un estilo lacerante, por lo que tiene de revelador, certero, queda tan verosímil como para esto que les digo al comienzo; hay otros mundos, pero están en este, y te van a comer, ojito.

Tal como yo lo veo, la literatura de ficción no es más —ni menos— que el traslado al papel de lo que el autor sabe de la vida, de sus propios recuerdos, que transforma en algo diferente, utilizándolos como si fueran piezas de un puzzle que ahora tiene que acabar siendo otra cosa. Uno usa lo que ha vivido, lo que le ha pasado, para crear algo distinto, y que estará tanto mejor hecho por cuanto tenga de coherente a la par que de nuevo y original. Es algo que este libro ilustra mejor que bien. Así, por ejemplo, la autora sufrió un accidente de coche que, a todas luces, por lo que cuentan las crónicas, le dejó graves secuelas y por el que tuvo que estar hospitalizada. Pues bien, esta experiencia —harto traumática, háganse cargo: tuvieron que reconstruirle la cara, qué dolor— y seguramente también las semanas que pasó en una clínica por su adicción al alcohol, le sirven para escribir un cuento que es una absoluta maravilla, un monumento en sí mismo a cómo y qué tiene que tener un relato de ficción: El castillo interior, se llama.

…el dolor se presentaba por voluntad propia, avanzando como un fuego incontrolado por todas las circunvoluciones del cerebro e inundando de llamas sus pequeñas cavidades y protuberancias, para finalmente retirarse dejando tras de sí el eco de unas punzadas. Entonces, Pansy se sentía tan indefensa como un árbol a merced del viento.

Según acabo de leer el volumen completo y me voy a buscarle un sitio —al que ya sé que acudiré más veces para volverlo a leer— pienso que lo que más me ha impresionado es la capacidad de Jean Stafford para ser sutil a la vez que exacta e implacable, dura, su perfecto dominio de la ironía, cómo construye los personajes, su soterrado sentido del humor. Lectura obligatoria en las escuelas[4], concluyo, quitándome el sombrero.

Emma se estremeció al diseccionar aquel aspecto de su personalidad que todos habían menospreciado como si se tratase de algún tipo de reptil inofensivo pero repugnante. Y al notar lo frío que estaba el mármol de la baranda en la que apoyaba las manos, se dio cuenta de que aquel sentimiento de culpa estaba sin duda alguna justificado.[5].

…

Notas al pie:

[1] Comienzo de La historia de Beatrice Trueblood, uno de los cuentos, tal vez mi preferido de los 13 relatos que conforman el título de Sajalín.

[2] Tras la muerte de su tercer marido, A. J. Liebling en 1963 no volvería a escribir. Es otro bartleby, entonces. Uno que se le ha escapado a Vila-Matas, por cierto.

[3] Es de donde salen los cuentos de Los niños se aburren los domingos.

[4] Me refiero a las escuelas a las que se va a intentar aprender a escribir, entiéndaseme.

[5] Fragmento de Los niños se aburren los domingos, el texto que da título al libro.

Pasé de tener este libro anotado a pedirlo para poder leerlo ya. Y me está costando un montón conseguido. Seguiré esperando, ahora ya impaciente, porque todo lo que cuentas me gusta y mucho. La sutileza, la precisión, lo implacable, el reflejo… muchos reclamos como para resistirse.

Gracias y un saludo!